宮城県東松島市

あおあおと みずみずしい 心が集う都市

http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/

| 人口 | 40,192人(平成30年8月1日現在) |

| 主な産業 | 第1次産業 1,819人(9.1%) 第2次産業 5,054人(25.4%) 第3次産業 13,012人(65.4%) (平成22年国勢調査より) |

| 市の紹介 | 東松島市は、桃生郡矢本町と鳴瀬町が合併し、平成17年4月1日誕生しました。面積は101.86k㎡を有しています。市の中心部には、四方を一望できる桜の名所滝山があり、そこから西北部には丘陵地が連なっています。南には特別名勝「松島」の一角を占める奥松島が広がり、野蒜海岸や大高森、日本三大渓の一つ「嵯峨渓」など、風光明媚な景観を楽しむ多くの観光客が訪れています。また、市内には航空自衛隊松島基地が所在し、アクロバット飛行で有名な「ブルーインパルス」のベース基地があります。

東日本大震災では、1,000人を超える尊い人命が失われ、浸水域は市街地の65%に達する大災害となりました。震災が本市へ与えた影響は測り知れず、復興に向けての道のりは長く、決して平坦なものではありませんが、1日も早く市民が安心して生活できるよう、復興に向けたまちづくりの推進に全力で取り組んでいます。

|

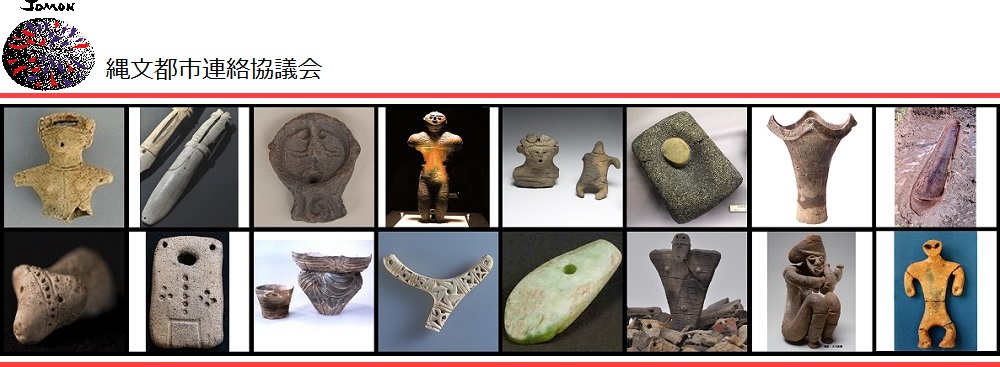

| 縄文を活かした まちづくりの紹介 |

震災で野蒜・宮戸地区は壊滅的な被害を受けましたが、松島湾に面する史跡里浜貝塚、奥松島縄文村歴史資料館は津波による被害が少なく、平成24年3月に再オープンし、『さとはま縄文の里 史跡公園』での活動も再開しました。 縄文時代以来、幾多の災害に見舞われながらも、豊かな自然と共生し、歴史と文化を育んできた縄文人に学び、島の「たから」を復興まちづくりや地域の再生に活かし、繋げていきたい。 |

| 主な遺跡 | ○里浜貝塚 仙台湾を代表する縄文時代前期から弥生時代の貝塚で、日本最大級の規模を誇ります。大正 7 、 8 年に松本彦七郎らにより、我が国最初の層位学的発掘が行われ、土器型式編年研究の基礎を作りました。古くから、多数の縄文人骨や漁具・装身具等の多彩な骨角器が出土することでも知られています。縄文人の季節的な生業や食生活の実態が明らかになるとともに、遠隔地との交流を示す貝製品、石材、アスファルトなどの出土、浜辺での製塩と貝剥き作業場の発見など、海辺に暮らした縄文人の生活が明らかになっています。平成 7 年に国指定、平成 12 年には西畑地点出土遺物(土器・骨角器など) 690 点が重要文化財に指定。    ○赤井遺跡・矢本横穴墓群 ○赤井遺跡・矢本横穴墓群赤井遺跡は、石巻海岸平野の浜堤上に立地する飛鳥時代の中頃から平安時代の初め頃にかけての官衙遺跡(役所跡)で、古代牡鹿柵あるいは牡鹿郡家と推定されています。大溝や塀で区画された内部からは、掘立柱建物跡、高床倉庫、竪穴住居などの多数の遺構が発見されています。また、南西約7km の丘陵斜面では、牡鹿郡の郡領であった道嶋氏および赤井遺跡と密接な関わりをもつ、200 基を超える横穴墓群(矢本横穴墓群)が確認されています。横穴墓の構造から上総地方との関わりもうかがえるなど、両遺跡は古代東北の歴史を解き明かす上で重要な遺跡です。○野蒜築港跡 明治政府の殖産興業政策の下、東北開発の最重要拠点として、鳴瀬川河口の野蒜に計画された日本最初の近代的様式港湾建設事業跡です。長崎・横浜港に先んじて、明治 11 年に計画・着工されましたが、明治 17 年の台風により、事業が放棄され、廃港となりました。現在では、当時の新市街地跡に立つ記念碑と新鳴瀬川にかけられた橋の、赤レンガ造りの橋台跡が残存し、当時の面影をとどめています。平成 12 年、近代土木遺産に指定されました。 |

| 主な観光地 | 大高森、嵯峨渓、野蒜海岸、奥松島縄文村 |

| 主なイベント | ○奥松島縄文村まつり 毎年秋に奥松島縄文村で開催されるイベント。各種縄文体験をはじめ、里浜貝塚をぐるっと一周するウォークラリーやフリーマーケットなど、楽しい企画が盛り沢山。 |

| ○松島基地航空際 航空自衛隊アクロバットチーム『ブルーインパルス』による展示飛行などが行われ、全国から航空ファンが集まります。 |

|

| お知らせコーナー | 里浜貝塚ファンクラブ会員(縄文村の村びと)募集中(随時) ※年会費(村民税)は、一世帯(何人でも) 500 円 ※申込み先 奥松島縄文村歴史資料館内「里浜貝塚ファンクラブ」事務局 〒 981-0412 東松島市宮戸字里 81-18 TEL 0225-88-3927 FAX 0225-88-3928 E-mail jomon@city.higashimatsushima.miyagi.jp |